優れたデザインや機能豊富なキッチンは誰しも憧れるでしょう

見た目の良さや機能は、お金さえ掛ければ見つけることは難しくないのかもしれません

しかし自分に合う使いやすいキッチンを見つけることは、案外難しいのではないでしょうか

特にワークトップの高さは1cm違うだけでも使用感は違ってきます

より自然な体勢で作業が出来るということは、体に掛かる負担を軽減し効率UPにも繋がるでしょう

そこでこの記事では

これらの内容を中心に簡単解説していきます

ご覧頂くことで、キッチンのワークトップ高さについて問題解決へのヒント、指標となるはずなので、ぜひ最後までお付き合いください

ではスタート

目次

ベストなワークトップ高さの見つけ方

一般的にキッチンのワークトップ高さというと、各メーカー共85cmを標準的な高さとしている場合が多いかもしれません

85cmを高いと感じる場合は80cm、低い場合は90cmの高さを選択するようなパターンが多いでしょう

これはJIS工業規格で80、85、90、95cmといった規格がある為です

しかしメーカーによっては、これら以外の高さも選べる場合もあるので、追って紹介させてもらいます

使いやすいといわれる高さを選ぶ目安として、ご自身の身長から計算式を使用して導き出すのが一般的です

【身長(cm)÷2+5cm=高さ】

参考例として

身長160cmの場合 160÷2+5=85cm

つまり85cmのワークトップ高さが、使いやすい高さの目安となります

ただし、これはあくまでも目安なので、この高さを基準に検討していく必要があります

ワークトップの平な場所は意外と少ない

キッチンのワークトップには通常3箇所、高さの違う場所がある

加熱機器(ガスコンロ・IH)作業スペース、シンクは、作業中の姿勢が異なります

先程の計算式では、作業スペースといわれるフラットな部分では無理の無い姿勢かもしれませんが、シンクでの洗い物などの場合は屈まなければなりません

その屈む姿勢が平気な方もいれば、苦痛と感じる方もおられるでしょう

また加熱機器、特にガスコンロの場合は、五徳の高さも考えなければなりません

五徳の高さは3〜5cm程あるので、実際のワークトップよりも高い位置でフライパンなどを使用しなくてはなりません

力に余裕の無い方などは、その辺りも考慮しなければストレスの原因となります

このように単純に計算式だけでは、ベストな高さを見つけることは難しいのです

マットや履物でも高さの変化があるで注意

キッチンマット、スリッパなどは使用するのか?

キッチンマットを使用したい場合、その厚みも高さに加える必要があります

厚い物だと体感で高さが変化したと感じる場合もあるかもしれません

実際にキッチンマットを使用するのか、しないのかも考えておくべきです

またスリッパを履いて作業する場合も、当然ベストな高さが変わると考えましょう

スリッパとサンダルでは高さが違いますし、同じ履物を何年も使用出来るわけではないので、その辺りも考慮して選択された方がいいでしょう

ショールームなどで高さを検討する際には、実際キッチンで使用するマットや履物、もしくは似たような厚みの物を持参するがオススメです

難しい場合は、事前にマットや履物などの高さを計算して、手持ちの靴などで似たような厚みの物があれば、忘れずに履いてチェックしに行きましょう

各メーカーに設定されている高さを紹介

代表的なキッチンメーカーのワークトップ高さを紹介します

・TOTO 80・85・90cm(ザ・クラッソ、ミッテ)

・クリナップ 80・85・90cm(ラクエラ、ステディア、セントロ)

・トクラス 80・85・90cm(ベリー、ビービー)

・タカラ 82・85・90cm(レミュー、トレーシア、エーデル)

(レミューのみ88cmも選択可)(リフィットは80・85・90cmのみ)

・リクシル 80・85・90cm(リシェル、アレスタ、シエラ)

(リシェルSIのみ82.5・87.5cmmも選択可/ステンキャビ、センターキッチンフロートタイプは不可)

・パナソニック 80・85・90cm

【Lクラスのみ80〜90cm1ミリ単位で選択可】

▽あわせてオススメ 住設メーカー選びに迷った際、参考にして欲しいページはこちら

【自分仕様】好みの設定が無ければ作ればいい

自分に合ったワークトップ高さが設定されてない場合、履物やマットなどで調整することも可能ですが、それではせっかく購入するキッチンに対しての満足度は低いかもしれません

それならば理想の自分仕様を作ってしまうというのはどうでしょうか?

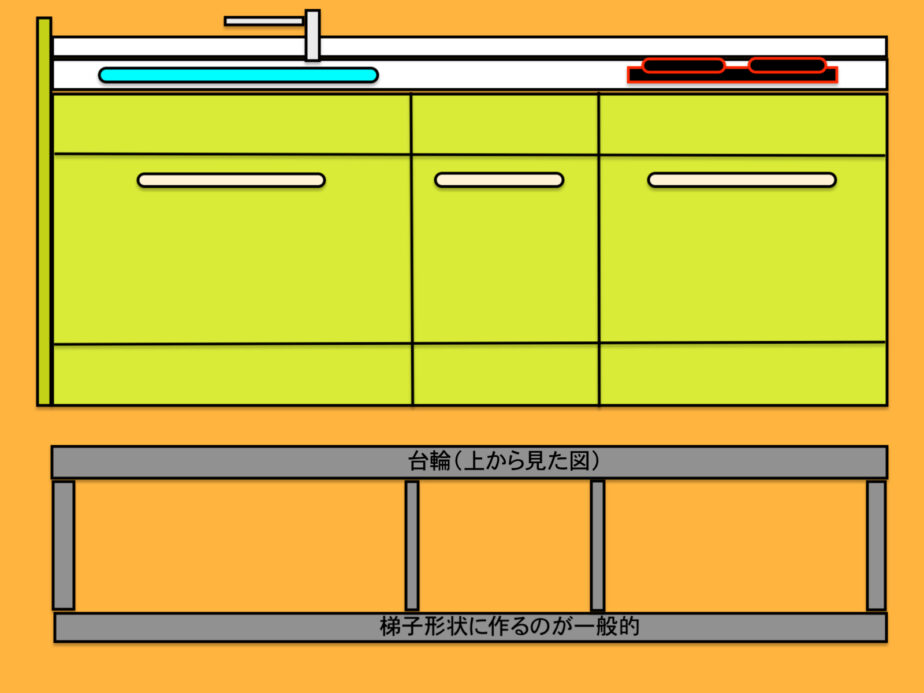

もちろんご自身で作業をする必要はなく、工務店やキッチン施工業者にお願いして「台輪」というスペーサーを作ってもらうのです

その台輪をキッチン本体の下に設置することで、嵩上げ調整することが可能となります

特に背の高い方などは、メーカー設定にある90cmでも低いと感じるでしょうから、非常に有効な手段といえるでしょう

また1cm位の嵩上げならば、台輪を使用せずにパッキン等で対応することも可能です

【台輪についてポイントを解説紹介】

台輪は基本的に木材で作るのが一番のオススメ

・木材を使用する事で、細かい高さ調整がしやすく仕上げ方法も選べる

・間柱やツーバイ材などで強度は十分なので、費用も抑えることが出来る

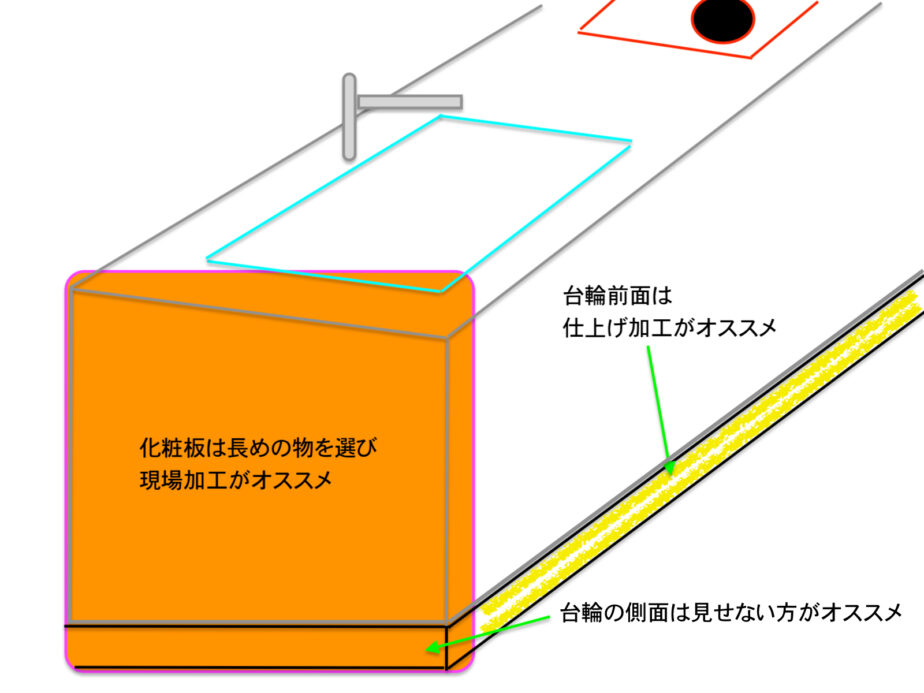

台輪の目に触れる部分は、仕上げをする事で満足度もアップする

・塗装、木口テープ、キッチンパネル、タイルなどで仕上げるのが一般的

化粧板(サイド板、エンドパネル等)はワークトップ高さよりも寸法が長い物を注文する事

・嵩上げする寸法よりも長い材料を、現場合わせで加工することで綺麗に収めたい

電気、ガス、給排水なども関係してくる

・嵩上げする事で、電気や配管などの位置も図面とズレが生じる可能性があるので注意

材料費、加工料等が別途必要となるでしょう

・台輪、仕上げに掛かる材料代、工賃などの費用も忘れていてはいけません

計画的に進めていくことが成功のコツ

・キッチンを設置した後でも嵩上げは可能だが、費用と手間が多く必要となってしまう

・事前準備と工務店、メーカーなどと相談して仕上がりを決定をしておくことがオススメ

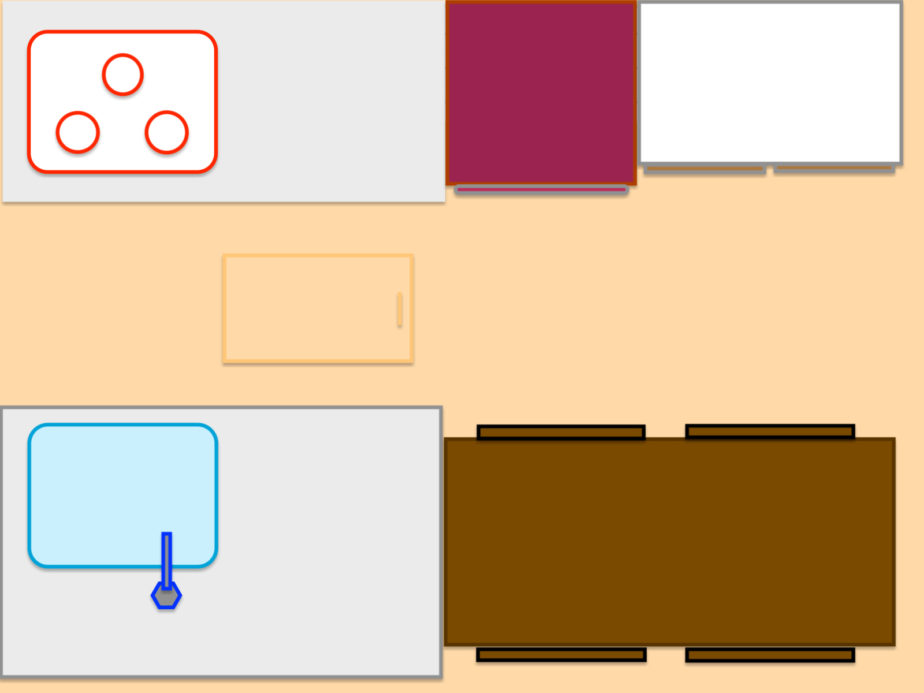

【二列型】シンクと加熱機器の高さ問題を解決する

先程説明した台輪で出来る高さ調整は、残念ながらキッチン全体を嵩上げするのみです

それではシンクと加熱機器(IH、ガス機器)の高さに悩む場合の解決にはなりません

どうしても作業する姿勢、使用する道具が違うので、理想の高さに違いが出るのは必然でしょう

多くの方は両方の中間、もしくはどちらを重要視するかで妥協される場合が多いかもしれません

しかしシンクと加熱機器を別々のワークトップに設置出来る「二列型キッチン」を選択することで、その問題を解決することが可能です

(例)シンク側のワークトップは90cm、加熱機器側は85cmの高さにする

双方理想的な高さを実現するには、この二列型キッチンを選択することがベストな選択でしょう

さらに先程の台輪と組み合わせることで、きっと理想の高さが得られるはずでしょう

【二列型キッチンのポイントを解説紹介】

屈む姿勢が負担になりやすいシンクでの作業も負担軽減

・シンク側は屈む姿勢を最小限にして、無理が掛からない高さを選べる

加熱機器側は使いやすさを優先することができる

・理想の高さは、フライパンなどの調理道具を使用する際に体への負担を軽減

・ガスコンロを選択する場合は、五徳の高さも考慮することができる

高さの違う2箇所の作業スペース

・体型が違う二人以上の作業も対応できる場合がある

・作業内容によって、ベストな高さは違ってくるので活用できる

満足度が高いキッチンに仕上げられる

・二列型は広い設置スペースを必要としないプランも可能

・機能や使い勝手などの希望を叶えやすいのも二列型の魅力

▽あわせてオススメ 二列型キッチンのことをもっと知りたい方はこちらのページへ

まとめ

ワークトップの高さについて解説紹介させてもらいましたが、いかがだったでしょうか

多くの時間を過ごし作業を繰り返すキッチンですから、心と体の負担軽減は最優先に考えたいものです

デザインや機能で後悔することもストレスになるでしょうが、自分に合わない高さのキッチンを使用することは、ストレスに加えて体へのダメージも蓄積していくのではないでしょうか

ご自身に合った高さを見つけるということは、決して簡単なことではありませんが、手間と時間を掛けることは無駄にはならないでしょう

皆さんが本当に使いやすい理想のキッチンに出会えることを願っております

ご覧頂きありがとうございました

こちらの記事を参考にして頂けたら幸いです

それでは素敵なキッチンライフを

▽あわせてオススメ せっかくならば、レンジフードの高さにもこだわりたい